句读是古代读书人的基本语言技能,自古就不乏讨论古书句读的论著,比如清代学者武亿的《经读考异》和《句读叙述》。新文化运动以来,随着白话文的推广,新式标点也逐渐广泛运用。杨树达的《古书句读释例》就是这一时期古文句读研究的代表作。

杨树达是我国现代著名的训诂学家,校读群书,著作颇丰,先后在北京师范大学、清华大学、湖南大学等院校教书,因其著《汉书窥管》,时人称为“汉圣”。1929年,北平文化学社出版了他的《古书之句读》,1934年,他又增补后交商务印书馆印行,并改名为《古书句读释例》,这是他多年教授和研究古书句读的结晶。新中国成立后中华书局曾再版此书,后又收入“国学入门”丛书中,时至今日,仍在不断重印,成为学习古书句读的入门经典。

《古书句释例读》仿武亿的《经读考异》,而将取例范围扩大至先秦两汉经典,以《诗经》《孟子》《汉书》等古书中的文句为例,分析探讨各种断句,评其正误优劣,还总结出若干类例。全书以四类统括,分别是“误读的类型”“误读的贻害”“误读的原因”和“特殊的例句”,其中“特殊的例句”讲的是“数读皆可通”,也就是有多种断句情况都是通顺的,表现了古文句读的独特之处。

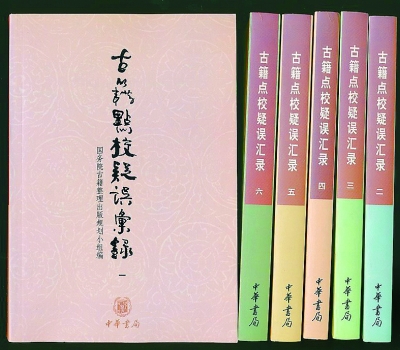

改革开放以来,随着古籍整理和研究的恢复和繁荣,一些效仿《古书句读释例》研究古书正读的论著纷纷出现,比如吕叔湘《〈通鉴〉标点琐议》、阙勋吾《古文标点例说》、王迈的《古文标点例析》等,这些论著与《释例》不同的是,他们选取使用新式标点整理出版的古书为对象,探讨古书句读的正误问题。这些古书多由专业出版社整理出版,但仍有不少失误,可见古书句读之不易。所以说,句读虽然是古人读书的基本技能,但其学术内涵却不能等闲视之。比如《资治通鉴》由顾颉刚、聂崇岐等史学名家领衔标点,经吕叔湘等审阅就发现不少问题,选择其中有代表性的例子写成《〈通鉴〉标点琐议》一文,影响很大。在此情况下,国务院古籍整理出版规划小组主持汇编了包括标点在内的有关古籍整理的批评性文章《古书点校疑误汇录》,其中不乏关于古籍标点方法论方面的探讨,弥足珍贵。从1984年开始一共出版了6册,后来又合编重印。

除了古书正读类的论著,为了指导古文断句的学习,也出现了一些系统讲述古书句读知识的论著,如管敏义《怎样标点古书》、张仓礼和陈光前《古文断句与标点》、季永兴《古汉语句读》等。这些论著除了分析误读的原因外,还系统地讲述了句读的历史,标点符号的用法,词汇、语法、修辞、校勘以及文化常识等与句读的关系和句读的方法。其中作为商务印书馆“汉语知识丛书”的《古汉语句读》虽然晚出,但是不断再版重印,是如今学习汉语句读的重要参考书。此书以句、读、字从大到小三个层次为基本框架分析古书句读的方法,最后还讲了句读对写作的助益,系统而实用。

最后介绍一种研究汉语标点符号历史的专著,即袁晖、管锡华、岳方遂三位合著的《汉语标点符号流变史》。此书分上下编,分别论述了旧式和新式标点符号的发展流变历史。同年还出版了管锡华单独撰写的《中国古代标点符号发展史》,这本书是《流变史》一书上编旧式标点符号发展史的扩充。1919年11月马裕藻、朱希祖、钱玄同、刘复、周作人、胡适六人向民国教育部提出《请颁行新式标点符号议案》,次年2月教育部就发布了第53号训令《通令采用新式标点符号文》,由此新式标点符号正式颁行,到如今快100年了。但是,从殷商甲骨文最早使用标点符号起到20世纪20年代新式标点符号发展成熟,整整经历了三千年漫长的发展历程。我们通常都认为古书无标点,但是现在从考古发现看,甲骨文中就出现了标点符号的原始形态,春秋末年晋国的“侯马盟书”更是出现了程式化应用的标点符号,通过秦汉简牍,我们发现了更多形式多样的古人标点的应用。新文化运动以来新式标点符号迅速酝酿催生,并成熟运用,正是现代“白话文运动”和汉语标准化、规范化大潮中的重要流波。

(作者:孙显斌 单位:中国科学院自然科学史研究所)