于丹竟似钱玄同?

最近,“批评于丹”似乎成了与“阅读于丹”并行的又一浪潮,《解“毒”于丹》(徐晋如、杨昊鸥主编,中国物资出版社2007年4月第一版,20.00元)便是其中一种。围绕于丹,更确切地说是“于丹现象”展开的争论,阵营分明。面对传统文化捍卫者和研究者的不以为然、忧心忡忡乃至群情激愤,有人调和:“至少”于丹让人们亲

近了《论语》、《庄子》——归根结蒂一句话“于丹领进门,修行在个人”,退一步,没有于丹,哪有那些“正本清源”的批评?及此,忽然联想起钱玄同先生,化名“王敬轩”与刘半农上演“双簧”以挑起对新文化运动关注的往事,不仅哑然失笑。当然,这次不是“双簧”。其实,窃以为,喜爱于丹的读者根本不在乎“心灵‘鱼’(于)汤”是否完全符合孔、庄原意,只要能滋补心田就好。真的会进而产生对《论语》、《庄子》的或热爱或误读?吾深疑之。止于“心得”而已。倒是雷达先生当年评《十作家批判书》的一番话或许能给于丹的严肃批评者提个醒:切莫用“锐叫一声”的炒作包装遮蔽了其中的真知灼见。当然,为何要“锐叫”本身,就是一个颇耐人寻味的文化课题。

近期,“百家讲坛”中我个人最喜欢的王立群先生推出了《王立群读〈史记〉之汉武帝》。史记人人读,通读不易,遑论读“懂”?在我看来,王立群先生是一个好的引路人。

“真正的体贴是让人察觉不到的。”《佐贺的超级阿嬷》([日]岛田洋七著、陈宝莲译,南海出版公司2007年3月第一版,20.00元)是近期读到的令人为之动容的作品。作者八岁起与外婆相依为命的故事,质朴而纯真。苦涩之中绽放的笑容,更能让人回味幸福的绚烂。我相信,一次感动,就是对心灵的一次净化。

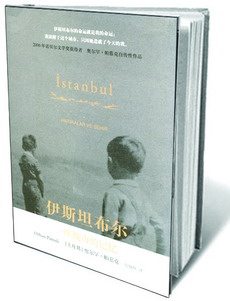

《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》是诺贝尔文学奖得主帕慕克的自传性作品。“忧伤”是笼罩全书的情绪,让作者,也让读者深陷其中,无法自拔。这样的忧伤,渐渐漫开,浸透在一个城市的历史血脉中。是另外一种感动。城犹如此,人何以堪?

《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》是诺贝尔文学奖得主帕慕克的自传性作品。“忧伤”是笼罩全书的情绪,让作者,也让读者深陷其中,无法自拔。这样的忧伤,渐渐漫开,浸透在一个城市的历史血脉中。是另外一种感动。城犹如此,人何以堪?

凌志军著《中国的新革命:1980~2006年,从中关村到中国社会》是一本难得的厚重之作。作者选取中关村作为观察近30年中国变化的窗口,写出了这里的窘迫与挣扎、拘谨与放肆、消沉与振奋、迷茫与执着。从“中国制造”走向“中国创造”是时下的热门话题,但在我们谈论“中国制造”时已略带不屑的表情背后,又有多少人真正了解这四个字的来之不易?看看中关村吧。在凌志军的书里,中关村的发展,遭遇了那么多的天灾人祸和天降奇缘,甚至透出几分诡谲,作者带来的,是一次次的惊心动魄。对于一个国家来说,从“中国制造”到“中国创造”,是质的飞跃,但就每个个体生命而言,其中的差别或许并没有那样泾渭分明。梦想,无非是梦想,正是这个最缥缈的东西,却恰恰是前行的最真实动力。

没有梦,我们将一无所有。