罗伯·格里耶是法国当代最反叛、最具争议的小说家之一。他曾三次访问中国。

本报讯 (记者金煜 曹雪萍) 《橡皮》的作者、《去年在马里昂巴德》的编剧、《穿越欧洲的特快列车》的导演罗伯·格里耶18日凌晨去世,享年85岁。作为法国“新小说”流派的创始人,格里耶反对传统叙事,他被认为是世界上最重要的先锋作家之一,而这名文坛“坏孩子”的辞世,让中外文学人士哀悼“法国新小说时代结束了”。

历史地位:“法国文学史上的一个时代结束了”

上周末,格里耶(Alain Robbe-Grillet)因为心血管问题被送入卡昂大学医院,他于周一凌晨去世,享年85岁。法国萨克齐总统办公室对他去世表示:“毋庸置疑,法兰西学院失去了一位最具有反叛色彩的成员,随着罗伯·格里耶的去世,法国的知识分子史和文学史上的一个时代已经结束”。曾于2005年与格里耶有过对话的作家余华也表示,“他的去世标志着法国新小说作家的时代悄然结束了。”

格里耶是法国重要的文学运动“新小说派”的创始人。他和歇尔·比托尔、塞缪尔·贝克特、娜塔丽·萨洛特、克罗德·西蒙等人并称为“新小说四大家”。2004年他被授予了法兰西学院院士。格里耶去世后,法国《世界报》评价他是“上世纪后半叶最伟大的作家之一—可能也是在法国之外最知名,却最不得法国人喜爱的作家”。

文学生涯:他在中国比在法国有名

格里耶出生于工程师和科学家之家,1953年,他发表成名作《橡皮》,出版之初不被关注,但六十年代开始风行,发行量超过一百万册。《橡皮》之后,格里耶进入了创作高峰期,1955年发表的《窥视者》获当年法国评论家奖,被称为“新小说”的代表作。其他代表作还有《嫉妒》、《纽约革命的计划》等。2007年,84岁的格里耶开始写一部“感伤小说”,大量描写了乱伦和虐童癖的内容,遭到文学评论家的激烈批评,这更加剧了格里耶和文学批评界之间长期存在的矛盾。

翻译家余中先说,格里耶所有作品几乎都被译介到了中国。上世纪70年代末,《橡皮》等作品的中文版出版,让人们认识了这位法国新小说的旗手,80年代中后期,格里耶的作品被大量引进。法国文学研究会会长吴岳添表示,在中国,格里耶比在法国还要有名,但是被当作法国名片,就像香水、香槟一样。

电影生涯:“他的电影显示了文化高度”

1961年,格里耶被邀请加入编写电影剧本《去年在马里昂巴德》,这部电影摘取了当年威尼斯电影节金狮奖,也成为了影史上的经典之作。

此后,格里耶开始投身于电影界,他不仅编剧,也自己导演了《不凋的花》、《说谎的人》、《伊甸园之后》等影片,他极力在影片中体现“新小说”的反叛精神和哲学意境。

格里耶分别于1966年和1983年执导的《穿越欧洲的特快列车》与《美丽的囚徒》更是让他在电影界树立了独特的地位。前者可能是他最易懂的电影,交织着现实与幻想,且充满了幽默。

“他的影片我印象很深,镜头很独特,很有尊严,尽管可能很多人都看得睡着了。”学者崔卫平评价道,“我可能不能说他是电影大师,但他的电影无疑显示了极高的文化高度。”

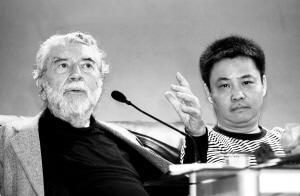

罗伯·格里耶2005年来到中国,并与作家余华对话。 郭延冰 摄

作家、翻译家、出版人谈罗伯·格里耶的中国影响

罗伯·格里耶曾三次访问中国,他无疑是最受中国读者关注的法国当代小说家,这一点连格里耶自己都感到意外。从上世纪70年代末,格里耶几乎所有的作品都被翻译成中文,他的影响在上世纪80年代后期达到高峰。但真正读他作品的人,也许并不比谈论他的人多。有人说余华的创作受了格里耶的影响,而余华自己否认了这一点。

本报记者采访了曾与格里耶对话的作家余华、曾翻译格里耶小说的翻译家余中先、曾引进格里耶作品的出版人陈侗,从他们的讲述中,也许可以勾勒出格里耶的“中国形象”。

余华谈文学:“我的写作没有受他的影响”

恐怕除了法国,很难有第二个国家像中国这样授予罗伯·格里耶厚爱。

2005年在国际图书博览会上我和他有过一次对谈,当时他已经82岁了,腿脚不那么灵便,但思路很清晰。给我的感觉,他是一个地道的老江湖,谈话很精彩,但一听就知道那是他已经熟练地回答了几百次的回答。他的去世标志着法国新小说作家的时代悄然结束了。

由于他是20世纪80年代末被更广泛的读者所接受,而那时西方现代主义思潮上百个作家先后进入中国人的视野,我认为,他不是那种伟大的作家,但他是独特的作家,他对中国文坛的影响力被评论界夸大了,“法国新小说”作家对于中国文坛的影响力也远没有萨特、加缪他们那么持久。我喜欢他的《嫉妒》和《吉娜》,尤其是《嫉妒》,因为那个窥视者始终未出现。

有评论家认为我的先锋文学叙述冷漠来源于他的“零度叙述”,事实上,我在盐城写先锋作品的时候并没有接触过他的作品。等到了1988年下半年我到了鲁迅文学院,才开始阅读他的作品,那时我的先锋写作早已完成,之后写的是《细雨中的呼喊》和《活着》。当时我和他对谈的时候,他还问过,我的写作是否受到他的影响,我告诉他“没有”。

余中先谈翻译:“人们读他不多,但谈论他很多”

罗伯·格里耶所有作品几乎都被译介到中国。他的作品人们读得并不多,但是被当作论文题目的可不少。最初是上世纪70年代末,《橡皮》等作品的中文版出版,让人们认识了这位法国新小说的旗手。1998年湖南美术出版社出版了三卷本《罗伯·格里耶作品选集》,将之前没有译介过的剧本,自传性的作品也都出版了,后来我翻译了《反复》,很难译,平常的一个词语会反复出现,同时,虚构和现实,想象与回忆杂糅一体。1998年,在新小说阵营里,他的功劳简单说是“破旧”,他很著名的一个观点是“我们这个时代再也不能像巴尔扎克那样写作了。”

我想起一个说法,西蒙获得诺贝尔文学奖的时候,有评论家认为当年由于罗伯·格里耶的色情电影在欧洲上映时曾引起不小的非议,而诺奖评委对色情电影并不是很推崇,所以他败给了西蒙,但这也只是坊间的一种说法,听听而已吧。

今年我翻译了他的剧本作品集《桃色与黑色》,希望上海译文出版社有机会早日出版吧。

陈侗谈交往:“他像个坏脾气的孩子”

与1984年由官方安排的访问不同,罗伯·格里耶第二次访问的私人性质使他更轻松自如地感受到中国南方的生活气息,作为他的出版人,我陪他与他的夫人共同度过了19天。罗伯·格里耶的认真和坏脾气都是有目共睹的。一次我和他在一个餐厅吃饭,我拿起一块奶酪,但看不清上面写了什么,他没戴眼镜也看不明白,没想到,走出餐厅的时候,他一板一眼地告诉我,那究竟是块什么奶酪。他爱生气也是出了名的。对于记者“小学生”的提问和对他作品不准确的翻译,他不管场合大小就会小孩子一样发脾气。

去年84岁高龄的他还写了一本情感小说,有些评论家并不看好,但我也毫不犹豫地买下了版权,找余中先翻译,有人问我,既然评论界批评大于表扬为什么还要引进?我的观点是我相信一个作家不会拿自己开玩笑,即使作品整体不成功也是为我们提供了一个对他自己的注解。

链接:法国“新小说”

作为一种创新的文学实验,早在上个世纪30年代就已出现在法国著名作家娜塔丽·萨罗特的笔下,只是到50年代,它才形成为一个颇有名气的文学流派。一般认为,“新小说”派有四大干将:阿兰·罗伯·格里耶、娜塔丽·萨罗特、克洛德·西蒙、米歇尔·布托尔。贝克特、杜拉斯则被认为是外围作家。当时,这些作家分别创作出一大批跟以巴尔扎克为代表的传统写实小说风格迥异的小说,后来被人们泛称为“新小说”。

“新小说”的主要作品大都发表在上世纪五六十年代,70年代已经不多,到70年代末,它在文坛上掀起的风潮已渐趋平静,作为文学流派表明走向了消亡。但到了1985年,“新小说”派代表克洛德·西蒙获得诺贝尔文学奖,从而使它成为法国文学史中的一项经典。

(编辑 小题)